デジタルデータの容量を表す単位としてよく目にする「KB」や「MB」。これらはスマホのストレージやパソコンの保存容量、さらにはインターネットの通信量など、さまざまな場面で登場します。しかし、これらの単位の具体的な違いや、どのような場面でどちらが使われるのかを正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

本記事では、「KB」と「MB」の違いを中心に、換算方法や実際の使用例、さらには上位単位との関係まで、わかりやすく解説していきます。

KBとMBの大きさの違いとは?

KB(キロバイト)とは何か?

KBとは「キロバイト(Kilobyte)」の略称で、データ容量を表す基本的な単位のひとつです。主に文書ファイルや設定ファイルなど、比較的容量の小さいデータに使われます。1KBは、厳密には1,024バイト(B)として扱われており、これはコンピュータが2進数で情報を処理する仕組みに由来しています。

ちなみに、1バイトは英数字1文字分のデータ量に相当します。そのため、1KBでおよそ1,000文字程度のテキストを保存できるとイメージするとわかりやすいでしょう。

MB(メガバイト)とは何か?

MBは「メガバイト(Megabyte)」の略で、KBよりも大きな容量を示す単位です。1MBは1,024KBに相当し、KBの約1,000倍という位置づけになります。MB単位は、主に画像、音楽、簡単な動画ファイル、スマホアプリの容量など、やや大きめのデータに頻繁に使われます。

また、スマートフォンやPCのストレージ容量、メール添付の制限などでも「MB単位」での表現がよく見られます。

KBとMBの具体的なサイズ比較

・1KB = 1,024バイト

・1MB = 1,024KB = 1,048,576バイト

このように、KBとMBではその大きさに明確な差があります。例えば、テキストファイルや簡易な設定ファイルなどはKB単位で収まることが多いですが、高解像度の写真や音楽ファイル、軽量のアプリケーションなどはMB単位になるのが一般的です。インターネットでのデータ送受信や保存先の容量を考える際には、これらの単位の違いを理解しておくと、より効率的な管理が可能になります。

KBとMBの大きさの換算方法

1メガバイトは何キロバイトか?

1MB = 1,024KB。これは「メガ(百万)」という言葉のイメージから1,000KBと誤解されがちですが、コンピュータの世界では2進数に基づいて処理が行われているため、実際には2の10乗である1,024KBとなります。このような違いは、単位換算における計算精度を求める場面で特に重要になります。

たとえば、ストレージ容量の表記やファイルサイズの計測などで、正確な換算をすることで実際に保存できるデータ量の把握に大きな差が出る可能性があります。特に、プログラムやシステム運用の現場では、こうした単位の正確な理解が不可欠です。

サイズ換算の計算方法

データサイズを正確に換算するには、次のような計算式が用いられます。

・KB → MB:KB ÷ 1,024(例:2,048KB ÷ 1,024 = 2MB)

・MB → KB:MB × 1,024(例:3MB × 1,024 = 3,072KB)

この換算式を覚えておくと、ファイルの容量やクラウドストレージの使用量、またはデータ通信量の比較などを行う際に、より正確な判断ができるようになります。特に容量制限があるプランでは、こうした知識が無駄な超過を防ぎ、効率的なデータ管理につながります。

メガバイトとキロバイトの一覧

| サイズ | キロバイト (KB) | メガバイト (MB) |

| 512KB | 512 | 約0.5MB |

| 1MB | 1,024 | 1MB |

| 5MB | 5,120 | 5MB |

| 10MB | 10,240 | 10MB |

KBとMBの使用例

写真のサイズにおけるKBとMB

スマホで撮影した写真のファイルサイズは、そのカメラの性能や設定された解像度、画像の圧縮方式などによって大きく変動します。たとえば、古いスマホや解像度を抑えて設定された写真は、数十KBから数百KB程度に収まることが多いです。一方で、最新のスマホでは1,000万画素以上の高解像度カメラが搭載されているため、1枚の写真が3MB~5MBになることも珍しくありません。

また、HDR機能やRAW形式での撮影を行った場合は、さらにファイルサイズが増大する傾向があります。これにより、写真を多数保存する場合にはストレージの容量管理が重要となり、クラウドサービスとの連携や整理整頓が欠かせません。

動画データのKBとMBの対比

動画ファイルは静止画に比べて格段に容量が大きくなります。たとえば、フルHD(1080p)で撮影された動画の場合、1分間でおおよそ100MBから200MBの容量が必要です。4K動画ともなると、さらに数倍の容量が必要になり、数GB単位になることもあります。動画の長さ、画質、ビットレート、エンコード方式などもサイズに影響します。短い動画クリップでも10MB以上の容量を消費するのが一般的で、SNSへの投稿やメール添付時には、データサイズの圧縮や再エンコードが必要になるケースがあります。

通信プランにおけるKBとMBの重要性

月間のデータ通信量が制限されているプランでは、KBとMBの違いを理解しておくことが非常に重要です。たとえば、1MBのデータを消費するアプリ更新や写真送信を何度も繰り返すと、数GBの通信量にすぐ達してしまう可能性があります。動画視聴や大容量ファイルの送受信を頻繁に行うユーザーは、通信量を意識した使い方が求められます。

特に、モバイル通信では動画視聴が大きな割合を占めるため、Wi-Fiとの併用や、低画質モードの活用、バックグラウンド通信の制限設定など、工夫次第でデータ節約が可能です。KB単位での微細なデータ管理を意識することが、プラン内で賢く使い切るポイントとなります。

GBとの関係

ギガバイト(GB)との大きさ比較

1GB = 1,024MB = 1,048,576KB。これはMBやKBよりもはるかに大きな単位であり、パソコンやスマートフォンのストレージ、インターネットの通信容量など、私たちが日常的に扱うデータの基準となる単位として重要です。

たとえば、アプリのダウンロードサイズや動画の保存容量、またはオンラインゲームのデータ更新など、多くのシーンでGB単位が登場します。そのため、1GBがどの程度の大きさなのかを把握しておくことは、データを賢く管理する上で欠かせません。

GBからMB、KBへの換算方法

・GB → MB:GB × 1,024(例:2GB = 2,048MB)

・GB → KB:GB × 1,024 × 1,024(例:1GB = 1,048,576KB)

これらの換算式を理解しておくと、クラウドストレージやモバイル通信、外付けメモリなどの使用量を具体的な数値で比較しやすくなります。また、パソコンのファイルサイズ表示やスマホアプリの容量設定などでも、単位の違いによる誤解を避けることができます。

データ容量の大きさを理解する

1GBは、使用用途によってどのようなデータがどれだけ保存できるかの目安になります。たとえば、解像度の高い写真であれば約300~500枚程度、MP3形式の音楽ファイルならおよそ250~300曲、標準的な画質の動画であれば1~2時間分に相当します。

また、電子書籍やPDFファイルであれば、数千ページ分のコンテンツを1GBに収めることも可能です。このように、1GBという容量は決して小さなものではありませんが、用途によってはすぐに消費されてしまう場合もあるため、用途ごとの消費量を意識した管理が求められます。

KBとMBの性能に関する考察

保存する際の最適サイズ

文書ファイルなどは基本的にテキスト情報が中心で、画像や音声といった重たいデータを含まないため、数KBから数十KBで十分な場合がほとんどです。しかし、PDF形式で画像を含んだ資料や、複雑な書式が施された文書になると、数百KB~数MBに及ぶこともあります。画像ファイルは、保存形式(JPEG、PNG、RAWなど)や解像度、色数によってサイズが大きく異なり、保存の際にはファイル形式や圧縮率を考慮することが求められます。

また、音楽ファイルに関しても、MP3形式の標準音質では1曲あたり3MB程度ですが、ロスレス形式や高音質設定では10MBを超える場合もあります。これらを大量に保存する場合、使用する保存メディア(USBメモリ、HDD、SSDなど)やクラウドサービスの容量を事前に確認し、容量超過を防ぐことが重要です。クラウドストレージでは、自動的にバックアップを行う設定もあるため、保存容量の消費が気づかないうちに増えるケースもあり、定期的な容量チェックと不要データの整理が不可欠です。

データ通信における影響

MBやGB単位のデータ通信を頻繁に行うと、携帯キャリアのデータ上限に早く到達し、通信速度制限がかかるリスクが高まります。特に、通勤中や外出先で動画を視聴したり、音楽をストリーミング再生したりする習慣がある場合、データ使用量は知らない間に蓄積されていきます。さらに、アプリの自動更新やクラウドとの同期設定がオンになっていると、バックグラウンドで多くの通信が発生し、ユーザーの意図しない形で通信量を消費することもあります。

そのため、通信容量を管理するには、アプリごとの使用データ量を確認し、不要な自動同期をオフにする、使用頻度の高いアプリはWi-Fi環境下で利用する、またはデータセーバー機能を活用するなどの工夫が効果的です。

画質とデータサイズの関係

高画質の画像や動画は、色の深みや解像度の高さを確保するために大量のデータを使用します。たとえば、4K動画はフルHD動画の4倍以上の情報を含むため、1分間でも300MB~500MB、場合によってはそれ以上の容量が必要になります。写真の場合でも、デジタル一眼レフや高性能スマホで撮影されたRAW形式の画像は、1枚で20MBを超えることがあります。

これらの高品質データを保存・共有・編集するためには、それ相応のストレージ容量と通信速度が求められるため、データの扱い方や目的に応じて、画質を調整したり、圧縮ソフトや形式変換ツールを活用することで、必要十分な品質を保ちつつ容量を抑えることが可能です。

スマホとPCでのサイズ感

スマホにおけるKBとMBの管理

スマートフォンのストレージはパソコンと比べて容量に限りがあるため、日々の使用においてアプリのインストール数や画像・動画の保存数を慎重に管理する必要があります。特にSNSアプリや写真・動画編集アプリは容量が大きくなりがちで、気づかないうちに数百MB単位でストレージを圧迫していることも少なくありません。アプリ内のキャッシュや一時データも積もれば数百MBに達することがあるため、定期的なクリアやアンインストールが効果的です。

また、クラウドサービス(GoogleフォトやiCloudなど)と連携することで、ローカルストレージの使用量を抑えながらデータを安全に保管することができます。バックアップ設定も自動で行うようにしておけば、万が一の端末トラブル時にも安心です。写真や動画を扱う場合は、解像度を抑えることでファイルサイズを節約する工夫も有効です。

パソコンでのデータ容量の扱い

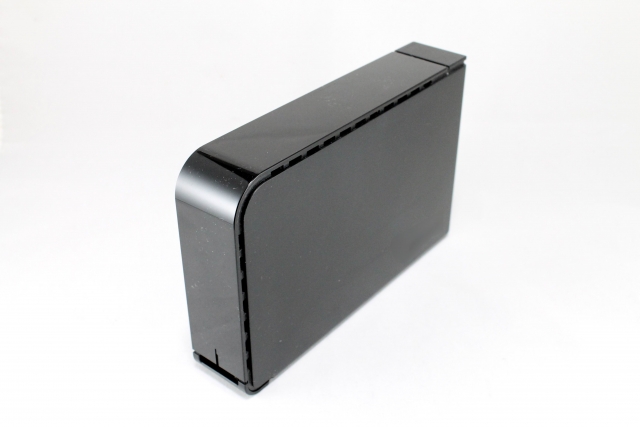

パソコンでは、業務用資料や動画編集、ゲームなどの大容量ファイルを扱う機会が多く、MBやGB単位でのデータ管理が日常的になります。そのため、内蔵ストレージ(HDDやSSD)の容量選びが非常に重要になります。

たとえば、動画編集を行うユーザーであれば、最低でも512GB以上の容量が推奨されます。また、保存場所をCドライブとDドライブに分けることで、システムとデータの管理を効率化できるメリットもあります。

さらに、外付けHDDやNAS(ネットワーク接続ストレージ)などを活用して、データを複数のメディアに分散させることにより、バックアップ体制を強化することも可能です。

Wi-Fi通信とデータ通信量の考え方

Wi-Fi環境を活用することで、モバイル通信にかかるデータ量を大幅に削減できます。自宅や職場、カフェなどの無料Wi-Fiを活用すれば、アプリの更新や動画の視聴、大容量のファイルダウンロードも通信量を気にせずに行うことが可能になります。一方、外出時にモバイル通信のみを利用する場合は、KBやMB単位の通信量を意識した節約術が必要です。

たとえば、SNSやニュースアプリの画像自動読み込み機能をオフにしたり、動画再生時には低画質モードを選択したりすることで、通信量を抑えることができます。また、アプリのバックグラウンド通信や自動同期を制限することで、意図しない通信消費を防ぐことができます。スマホの「データセーバー」や「使用量のモニタリング」機能を活用し、日常的に通信使用量をチェックする習慣を持つことも大切です。

テラバイト(TB)とペタバイト(PB)との違い

テラバイトとギガバイトの関係

1TB(テラバイト)は1,024GB(ギガバイト)に相当します。テラバイトは、パソコンや外付けハードディスク、さらには家庭用NAS(ネットワーク接続ストレージ)などに使われることが多く、個人ユーザーにとっても一般的な単位となっています。

たとえば、動画編集や高解像度の写真を大量に保存する用途には1TB以上の容量が必要とされることが多く、現在ではノートパソコンや外付けドライブにおいても1TBを標準搭載している製品が珍しくありません。また、PCゲームのデータやクラウドバックアップにもTB単位の容量が求められることが増えており、使用するデータが増える現代において、1TBという単位の重要性はさらに高まっています。

ペタバイトの概念と使用例

1PB(ペタバイト)は1,024TBにあたり、テラバイトよりもさらに大きな単位です。この単位は、一般家庭ではあまり登場しませんが、企業のデータセンター、研究機関、大手クラウドサービスプロバイダーなどで利用されています。

たとえば、ストリーミングサービスやSNS、大規模なオンラインストレージサービスを運営している企業では、毎日何十万、何百万というユーザーのアクセスによって膨大なデータが生成されており、その保存にはPB単位のストレージが必要になります。さらに、人工知能の開発や気象予測モデルなど、ビッグデータを扱う分野でもPB規模のデータ保存が日常的に行われています。

未来のデータ容量への対応

今後のデジタル環境では、8Kや16Kといった超高精細動画、AR・VR技術の進化、大容量ゲームやリアルタイム3Dコンテンツの普及により、従来のGB・TBでは対応しきれないほどのデータが必要になると見込まれています。

これに伴い、PB(ペタバイト)以上の単位、さらにその上のEB(エクサバイト)やZB(ゼタバイト)のような単位も、企業レベルだけでなく家庭レベルでも検討されるようになる可能性があります。加えて、これらの大容量データを効率的に保存・管理するためには、ストレージ技術の進化に加えて、クラウド環境の最適化やネットワークの高速化も求められることになるでしょう。

通信プラン選びのポイント

データ容量を選ぶ際の目安

インターネットの使用目的に応じて適切なデータ容量を選ぶことが、通信プランを無駄なく活用するための第一歩です。たとえば、LINEやメールのやり取り、ニュースの閲覧、地図アプリの利用が中心であれば、1GB~3GBでも十分対応可能です。画像閲覧やSNSに画像や短い動画を投稿する場合は、5GB程度あると安心です。

一方で、YouTubeやNetflixなどの動画視聴を日常的に行う人や、クラウドストレージの同期、リモート会議が多いビジネスユーザーであれば、10GB以上のプランが現実的な選択となります。4K動画やオンラインゲームをプレイするヘビーユーザーであれば、20GB以上、あるいは無制限プランの検討も視野に入れるとよいでしょう。

無制限プランと制限プランの違い

無制限プランは通信容量を気にする必要がなく、動画視聴やオンラインゲーム、大容量のファイル送受信などを頻繁に行うユーザーにとっては非常に便利です。特に自宅にWi-Fi環境が整っていない場合や、外出先で長時間通信を行う機会が多い人には適しています。ただし、月額料金は高めに設定されている傾向があり、コストパフォーマンスを重視する方にはやや負担となることもあります。

一方、制限プランは月々の料金が安価で、使い方が限定的なユーザーには十分な容量となることが多いです。制限を超えた場合は通信速度が著しく低下することもあるため、使いすぎには注意が必要です。日常の利用状況をしっかり把握して、無駄のないプラン選びが重要になります。

データ保存の最適化方法

データ容量を効率的に活用するには、こまめな管理と工夫が欠かせません。まず、使用頻度の低いファイルやアプリを削除することで、ストレージの空きを確保できます。画像や動画などの大容量データは、画質を落として保存するか、外部ストレージやクラウドサービスに移行するのがおすすめです。

また、ZIPファイルや専用の圧縮ソフトを使えば、複数のファイルをまとめて容量を削減できます。さらに、不要なキャッシュデータの削除、アプリの自動更新設定の見直し、バックグラウンド通信の制限といった細かい設定も、全体のデータ使用量を抑えるポイントになります。これらの対策を習慣化することで、限られた容量でもスムーズなデータ運用が可能になります。

一般的なデータサイズの目安

画像や音楽のサイズとKB、MB

写真や音楽ファイルのサイズは、使用されるフォーマットや解像度、ビットレートによって大きく異なります。たとえば、JPEG形式の一般的な写真はおおよそ500KB~5MBですが、解像度が高くなるほどサイズも大きくなり、10MB近くになることもあります。また、RAW形式やTIFF形式で保存された画像は、非圧縮または可逆圧縮の特性を持つため、1枚あたり20MBを超えることも珍しくありません。

音楽の場合、一般的に使われるMP3形式では、1曲あたり約3MB~10MBのサイズが一般的です。これは、再生時間が3~5分程度で、ビットレートが128kbps~320kbps程度の範囲である場合の目安です。高音質を求めてFLACやWAVといったロスレス形式を使用した場合は、1曲あたり30MB~50MB以上になる場合もあります。プレイリストを複数保存する場合は、累積で数GBになる可能性があるため、ストレージの空き容量に注意が必要です。

動画の保存に必要な容量

動画ファイルはデータ容量の中でも特に大きな割合を占めます。1分間のHD(720pまたは1080p)動画は、おおよそ100MB~200MB程度の容量が必要であり、画質やビットレート、フレームレートによってはさらに増えることがあります。たとえば、4K動画になると、1分間でおよそ500MB~1GB以上の容量を必要とすることがあり、1時間の4K動画では30GB近くになるケースもあります。

さらに、動画編集用の素材として保存する場合や、カメラで撮影した未圧縮の映像は、1時間で100GBを超えることもあるため、大容量のストレージや外付けHDDが必須になります。YouTubeにアップロードするために圧縮する場合でも、元データが大きければ長時間の処理が必要になるため、保存先の確保や事前の容量確認が重要です。

データ通信量の把握

日常生活でのインターネット利用において、どの程度の通信量を消費しているかを把握することは、無駄なデータ使用を防ぎ、通信制限を回避するうえで非常に重要です。スマートフォンでは「設定」アプリから月間のデータ使用量を確認でき、多くの端末ではアプリごとの通信量も表示可能です。PCではネットワーク設定や専用の監視ソフトを活用して、使用状況を可視化することができます。

特に動画ストリーミングやクラウドとのデータ同期は、通信量を大きく消費する要因となります。定期的に通信量を確認し、データ消費の多いアプリや時間帯を把握することで、プランの見直しや節約設定(省データモードや自動再生オフなど)を適切に行うことができます。また、モバイル回線ではWi-Fiの積極活用も重要であり、公共Wi-Fiを利用する際のセキュリティ対策とあわせて管理するとよいでしょう。

まとめ

KBとMBの違いを理解することで、日常のデータ管理がよりスムーズになり、スマートフォンやパソコンの使用においても不要なトラブルを回避しやすくなります。たとえば、ストレージの空き容量を正しく把握したり、通信制限を避けるためのデータ使用量の見積もりをしたりと、さまざまな場面で役立ちます。単位を正しく理解していないと、小さなファイルと大きなファイルを混同したり、通信量の節約がうまくいかなかったりする原因にもなります。

特に、オンラインでのファイル共有や動画視聴が日常的になった現代において、KBとMBの使い分けや相互の換算方法を知っておくことは、ITリテラシーの一環とも言える重要な知識です。データの保存や通信を効率よく行うためにも、これらの単位の意味と使いどころをしっかりと把握しておくことが今後ますます求められるでしょう。