お祭りの際に渡す「花代(はなだい)」は、地域の伝統や人とのつながりを大切にする日本ならではの文化であり、単なる金銭のやり取りを超えて、地域や神社への感謝や応援の気持ちを形にする特別な習慣です。花代を準備することは、お祭りを支え、地域社会の一員として貢献する意味を持ちます。

しかし、封筒やご祝儀袋の選び方や表書きの記入方法、裏面や中袋への金額の書き方、さらに地域ごとの相場など、細やかなマナーを知らずに戸惑う方も少なくありません。間違えると失礼になってしまう場合もあるため、事前の準備やルールの理解が大切です。

この記事では、花代の正しい書き方や必要な準備、地域ごとの相場や注意点までを、初めての方でも安心して実践できるように、丁寧かつ具体的にわかりやすく解説していきます。

お祭り花代の書き方

封筒・ご祝儀袋の選び方

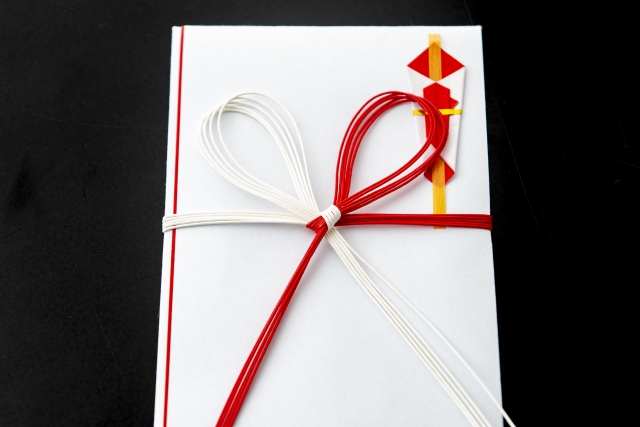

花代は「お祝い事」にあたるため、紅白の水引がついたご祝儀袋や白封筒を選ぶのが基本です。より格式を重んじる場合には、熨斗の有無や水引の本数、色の濃淡にも気を配り、華美になりすぎない上品なものを選びましょう。

簡易的な場合やカジュアルなお祭りでは無地の封筒でも問題ありませんが、正式な祭礼や神社に奉納する場面では必ず水引付きの袋を用意し、封筒の大きさや質感も整えたものを選ぶと安心です。購入時には中袋や短冊が付属しているかも確認しましょう。

表書きの基本とマナー

表書きには「御花」「御花代」と書くのが一般的で、毛筆や筆ペンを使用し、濃くはっきりとした楷書で丁寧に記入します。名前は袋の下部中央にフルネームで記載し、連名の場合は代表者名を中央に書き、他の名前を左に添えます。表書きを書く際は、上下の余白のバランスにも注意し、にじみやかすれが出ないよう、練習してから本番を書くと仕上がりが美しくなります。

裏面・中袋の記載方法

裏面や中袋には金額と住所、氏名を記載するのが一般的で、特に正式な場では「金〇〇円」と旧字体(壱、弐、参など)を用いるとより丁寧で格調高い印象を与えます。中袋のないタイプの封筒を使う場合でも、裏面の左下に金額を、右下に住所氏名を揃えて書くと見やすく整います。また、消えにくいインクを使い、書き損じた場合は新しい封筒に書き直すことが望ましいです。

花代の記入に必要な準備

新札の用意とその重要性

花代には新札を用意するのがマナーです。新札は「新たな門出」や「お祝い」の意味を持つため、受け取る側に失礼がありません。また、しわや汚れのない綺麗な紙幣は感謝や敬意を示す象徴であり、受け取った側がそのまま記念や奉納用として使いやすいという利点もあります。新札は銀行で事前に両替する必要があるため、余裕を持って準備しましょう。

もし新札が用意できない場合は、折り目の少ない綺麗なお札をアイロンで軽く伸ばして整えるなど、見た目に配慮した工夫を加えると印象が良くなります。

筆ペン・毛筆の選び方

表書きには毛筆や筆ペンを使い、濃い黒インクでしっかりと書きましょう。筆圧を安定させるため、練習用の紙で何度か書いてから本番に臨むと安心です。毛筆を使う場合は筆先を整え、太さやかすれ具合をコントロールできる柔らかい筆を選ぶのがポイントです。筆ペンを選ぶ場合も、顔料インクで滲みにくいタイプや、穂先がしなやかで線の強弱を出しやすい製品を選ぶと、仕上がりが美しくなります。サインペンやボールペンはカジュアルすぎて格が下がるため避け、可能であれば黒一色で統一し、丁寧で読みやすい文字を心がけましょう。

寄付金や連名の記載方法

複数人で出す場合は連名で名前を記入しますが、人数が4名以内であれば全員の氏名を横並びで記載し、人数が多い場合は代表者の名前を中央に書き、その横に「他一同」とまとめて表記します。さらに、中袋や別紙に全員の氏名・住所を整理して書き添え、先方が確認できるようにしておくことが重要です。連名を記載する際は、立場や年齢順に名前を並べ、表面の見栄えと読みやすさにも配慮するとより丁寧な印象を与えられます。

お祭り花代の相場

地域ごとの花代の相場

地域や祭礼の規模によって相場は異なりますが、一般的には3,000円~10,000円程度が多いです。小規模な地域のお祭りでは3,000円前後が目安となることが多く、神社の大きな例祭や歴史のある祭礼では5,000円~10,000円、場合によってはそれ以上になることもあります。

また、都市部と地方では金額感に差があることも多いため、事前に自治会や神社関係者に確認すると安心です。親族や取引先など特別な関係性がある場合は、相場よりも多めに包む慣習もあるため、周囲の慣例や過去の例を参考に準備しましょう。

一般的な金額とは?

個人であれば3,000円~5,000円が相場とされますが、親戚や地域でのつながりが深い場合や特別な祭礼では5,000円~10,000円を包むこともあります。会社や団体の場合は、10,000円以上を包むことが一般的で、祭礼の規模や関係性によっては20,000円以上を納めることもあります。

また、初めて参加する場合や規模の小さな行事では控えめな金額を選び、周囲の慣例を確認しながら準備すると安心です。

2000円の花代が持つ意味

2,000円は比較的少額で、子どもや学生、親しい間柄での気軽な支援として使われます。特に、子ども会や学校関連の行事では、この金額が「参加のしやすさ」を示す目安として扱われることが多いです。

また、一部の地域では、2,000円を区切りの良い縁起の良い金額と見なして「気軽なお祝い」として用いる習慣があります。ただし、同じ金額でも地域や祭礼の種類によっては「少なすぎる」と感じられる場合もあるため、事前に地元の慣例や周囲の例を確認しておくことが大切です。

お祭り花代の種類とデザイン

お祝いにふさわしい花代袋のデザイン

紅白の水引や梅・松などの柄が入ったものが好まれます。加えて、祝儀袋の質感や紙の厚み、柄の細かさにも気を配ると、より格式のある印象を与えられます。上質な和紙や光沢のある紙を使用した袋は、神社や正式な祭礼で特に好まれます。カジュアルな場では無地の封筒も使われますが、手書きの一言やワンポイントのシールで気持ちを添えると温かみが増します。

また、袋のサイズや形も場に合わせて選ぶことで、より丁寧な心遣いを示せます。

地域特有の花代の特徴

地域によっては独自のデザインや装飾を施した袋が用いられる場合があります。例えば、歴史のある祭りでは神社の紋や地域の象徴が印刷された袋を使うことがあり、さらに金や銀の箔押しが施された豪華なものや、手書きの模様や伝統的な文様が加えられることもあります。こうした袋は地域ごとの文化や風習を反映しており、贈る際の心遣いをより深く伝える役割も果たします。準備の際には、その地域特有の慣習や推奨されるデザインを事前に確認すると安心です。

装飾や装飾品の選び方

華やかすぎず、上品で落ち着いたデザインを選びましょう。金や銀の箔押しや控えめな和柄などを取り入れたデザインは品があり、神社や正式な場にもふさわしいとされています。逆に、シールや派手なデコレーションは避けるのが無難で、過度に装飾すると品位を欠く印象になりかねません。リボンや簡単な水引飾りなど、控えめで伝統的な装飾を加える程度にとどめると、受け取る側にも好印象を与えます。

お祭り花代にまつわるマナーとルール

失礼にならないための配慮

表書きや金額を間違えないことはもちろん、手渡しの際は袋を袱紗(ふくさ)に包むと丁寧です。また、渡す際は相手の前で袋の向きを正しくし、両手で差し出すようにすると礼儀正しく見えます。事前に袱紗の畳み方や差し出し方を練習しておくと安心です。

さらに、受け取る側の立場や状況に合わせて、挨拶の言葉や一言を添えるとより好印象になります。

お祭り文化の理解と敬意

花代は寄付や支援の一環でもあり、地域の伝統を尊重する心が大切です。お祭りごとに長い歴史や独自の意味が込められているため、ただお金を渡すだけでなく、その背景や由来を理解し、地域の風習や礼儀に沿った振る舞いを意識することが重要です。

また、地元の人々との交流や感謝の言葉を添えることで、より温かみのある関わりが生まれ、お祭り全体を支える気持ちを示すことができます。

祭礼行事での役割

花代は神輿や山車の運営費、祭礼の準備費用として使われます。さらに、祭りの安全管理やスタッフの費用、装飾や奉納品の購入などにも充てられ、地域の行事を円滑に進めるために欠かせない資金となっています。こうした支えによって、お祭りの雰囲気や伝統が守られ、地域の人々や訪れる人々にとっての貴重な体験が実現します。

お祭り花代の掲示とその意味

掲示の必要性とその目的

寄付者の名前を掲示することで感謝を示し、地域のつながりを深めます。掲示することにより、寄付を行った人々が地域でどのように関わっているかを可視化でき、祭礼への参加意識や結束感が高まります。また、掲示は地域外の参加者や観光客にも祭りを支える人々の存在を伝える手段となり、祭りの価値や伝統を広める役割も果たします。

神社等での表示方法

祭礼期間中、神社や会場に寄付者名を掲示するのが一般的です。掲示の際は木札や奉納板に名前を記す形式や、紙に記載して掲示板や入口付近に貼り出す形式が用いられることが多く、祭礼の雰囲気や伝統を演出します。

また、寄付の金額や種類に応じて掲示の位置や大きさが異なる場合があり、特別な寄付者には目立つ場所に掲示されることもあります。掲示の仕方は地域や神社によって異なるため、事前に確認して適切な形式を選びましょう。

寄付金としての花代の重要性

花代はお祭りの運営を支える資金源であり、神輿や山車の維持費、装飾や会場整備、奉納品や安全対策の経費など幅広い用途に充てられます。これにより、地域の人々が安心して祭礼を楽しめる環境が整い、伝統行事を次世代に伝えるための大切な役割を果たします。

また、花代を通じて地域社会のつながりが深まり、協力や感謝の気持ちを共有できる重要な仕組みとなっています。

まとめ

お祭りの花代は、単なるお金のやり取りではなく、地域の文化や人とのつながりを大切にする大切な習慣であり、祭礼を支える大切な役割を担っています。正しい書き方やマナーを守ることで、相手に失礼のない気持ちの良い交流ができるだけでなく、地域の伝統を尊重する姿勢を示すことができます。

さらに、封筒や表書きの準備から金額の選び方、渡し方まで細やかな配慮をすることで、受け取る側に温かみのある印象を与えられます。地域のルールや慣習を理解し、心を込めて準備することが、お祭りを通じたつながりをより深める秘訣です。